Nel 1962 il giornalista britannico Anthony Smith ebbe l’idea di sorvolare l’Africa su una mongolfiera. Nella prima tratta, fra Zanzibar e il continente, Smith sentì qualcosa che non aveva mai sentito prima: la voce del mare. Nuotando, navigando o stando sulla riva, è impossibile udirla senza interferenze; per ascoltarla davvero, bisogna stare appesi a un pallone, più leggeri dell’aria, pochi metri sopra la distesa delle acque. L’impressione, annota Smith, non è quella di essere spinti dal vento, ma di essere parte del vento. A volte, nella vita e nella scrittura, è utile partecipare al vento: stare sospesi sopra le cose, silenziosi, attenti ai suoni segreti del mondo.

Ho cominciato a leggere Due manciate di sabbia per caso, incuriosito dal titolo. Pubblicato nel 1963 dalla De Agostini, appartiene alla stessa collana che mi ha regalato la parola “kiringa” (ecco qui l’articolo sul blog). Lo spunto per il viaggio reale venne da un viaggio fantastico: nel 1962 si festeggiavano i cento anni del romanzo Cinque settimane in pallone di Jules Verne. Naturalmente, nella realtà tutto era più complicato: per cominciare, Smith non aveva né un pallone, né il brevetto per pilotarlo. Ma era un uomo cocciuto. E si era innamorato del sogno di sorvolare la savana per sorprendere, nel silenzio, la vita vera degli animali africani. Dopo infiniti labirinti burocratici, viaggi di formazione, ricerche di fondi, lezioni pratiche e teoriche, bollettini meteorologici capricciosi e mille altri ostacoli, finalmente Smith partì, insieme a qualche compagno.

Ho cominciato a leggere Due manciate di sabbia per caso, incuriosito dal titolo. Pubblicato nel 1963 dalla De Agostini, appartiene alla stessa collana che mi ha regalato la parola “kiringa” (ecco qui l’articolo sul blog). Lo spunto per il viaggio reale venne da un viaggio fantastico: nel 1962 si festeggiavano i cento anni del romanzo Cinque settimane in pallone di Jules Verne. Naturalmente, nella realtà tutto era più complicato: per cominciare, Smith non aveva né un pallone, né il brevetto per pilotarlo. Ma era un uomo cocciuto. E si era innamorato del sogno di sorvolare la savana per sorprendere, nel silenzio, la vita vera degli animali africani. Dopo infiniti labirinti burocratici, viaggi di formazione, ricerche di fondi, lezioni pratiche e teoriche, bollettini meteorologici capricciosi e mille altri ostacoli, finalmente Smith partì, insieme a qualche compagno.

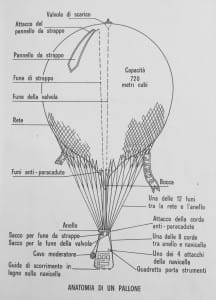

Nel frattempo, oltre al brevetto di volo ottenuto in fretta e furia, tentava di acquisire quello che nel libro chiama il senso del pallone. In effetti, era importante comprendere che l’oggetto nel suo insieme pesava almeno tre quarti di tonnellata e che tutto quel peso si muoveva nella densità dell’aria. Poche manciate di sabbia erano più che sufficienti ad alterare l’equilibrio delle cose, ma occorreva un certo tempo perché si producesse il loro effetto.

Non è facile, pilotare una mongolfiera. Più che condurre, bisogna affidarsi alle decisioni del vento. Quanto all’atterraggio, non è propriamente dolce (anche perché non si sa mai dove si andrà a finire): non ho ancora avuto un atterraggio in pallone, scrive Smith, del quale abbia saputo poi quel che era successo.

Questo articolo ha un titolo che, mentre è in corso il Campionato europeo di calcio, può trarre in inganno: qualcuno forse prima di leggere avrà pensato all’abilità di prenderli a pedate, i palloni, affinché si sollevino con la giusta traiettoria. Ma in fondo non siamo troppo lontani dalle manovre di Smith perché la mongolfiera vada nella direzione più opportuna, senza picchiare contro una montagna o finire dentro un lago di soda caustica (uno dei rischi narrati nel libro). I viaggi in mongolfiera sono un’alchimia fra calcolo e improvvisazione, e come tali rappresentano un’attività creativa, ricca di scoperte.

Questo articolo ha un titolo che, mentre è in corso il Campionato europeo di calcio, può trarre in inganno: qualcuno forse prima di leggere avrà pensato all’abilità di prenderli a pedate, i palloni, affinché si sollevino con la giusta traiettoria. Ma in fondo non siamo troppo lontani dalle manovre di Smith perché la mongolfiera vada nella direzione più opportuna, senza picchiare contro una montagna o finire dentro un lago di soda caustica (uno dei rischi narrati nel libro). I viaggi in mongolfiera sono un’alchimia fra calcolo e improvvisazione, e come tali rappresentano un’attività creativa, ricca di scoperte.

Il percorso africano di Smith e compagni conobbe momenti pericolosi e disavventure. Il fatto stesso di sollevarsi da terra causa un vago timore: capivo perché ci stavamo muovendo, eppure i miei sensi non riuscivano ad avvalorare questo convincimento. Il sapere che si viaggerà con il vento, farlo effettivamente e non sentire neanche un sussurro è poco rassicurante. Mi rendo conto che noi e il vento eravamo come una cosa sola, ma il fatto era difficilmente concepibile. Era anche difficile capire il potere dell’idrogeno. Mi rendevo conto del modo in cui le sue caratteristiche potessero essere usate per sollevare un pallone e sapevo che era assolutamente incolore e senza odore; ma ero in un certo qual modo impreparato a guardare dentro l’involucro contenente il gas, sopra di noi, per vedere quello che c’era dentro, dopo che la bocca era stata aperta, e non vedere niente. Quello che c’era dentro sembrava aria. Era invisibile. Non c’era.

Non si vedeva niente, ma il pallone volava. Jambo, come lo battezzarono appena giunti sul continente africano, avanzava partecipando al vento. Era silenzioso mentre da sotto venivano i rumori del mondo. Quando si è sulla terra, tutti i rumori tendono a venire da un solo livello e perciò si confondono nelle nostre orecchie. Su in aria, arrivando attraverso una serie di livelli diversi, i suoni sono più distinti, certamente più udibili e generalmente identificabili con la loro fonte. Ogni guaito di cane, ogni grido, ogni ronzio di motore spiccano con precisione. Normalmente, all’aria aperta, le nostre orecchie sono un po’ assordite dal vento che le sfiora. Anche nelle notti più calme c’è sempre una brezza; ma un pallone cammina tanto d’accordo col vento che un intero mondo di suoni si schiude all’aeronauta.

Non si vedeva niente, ma il pallone volava. Jambo, come lo battezzarono appena giunti sul continente africano, avanzava partecipando al vento. Era silenzioso mentre da sotto venivano i rumori del mondo. Quando si è sulla terra, tutti i rumori tendono a venire da un solo livello e perciò si confondono nelle nostre orecchie. Su in aria, arrivando attraverso una serie di livelli diversi, i suoni sono più distinti, certamente più udibili e generalmente identificabili con la loro fonte. Ogni guaito di cane, ogni grido, ogni ronzio di motore spiccano con precisione. Normalmente, all’aria aperta, le nostre orecchie sono un po’ assordite dal vento che le sfiora. Anche nelle notti più calme c’è sempre una brezza; ma un pallone cammina tanto d’accordo col vento che un intero mondo di suoni si schiude all’aeronauta.

Mi ha stupito, a parte lo stile brillante di Smith, questo prodigioso sollevarsi dai pesi della terra, che consente una migliore percezione del mondo. Si afferrano suoni a cui prima non si badava, si vedono le cose dall’alto ma nello stesso tempo si è parte integrante del paesaggio. Tutto, spiega Smith, appare diverso. Anche il mare colpisce, perché è una novità, una cosa rumorosa e infuriata. Così come stupisce il movimento: volare con il vento fa sì che non si sente il vento. Non è come veleggiare. Non è come planare. È un’esperienza del tutto diversa. Si è presi dal vento a una velocità che gli aggrada, senza che per questo venga scompigliato un solo capello. Insomma: si è immersi nella realtà e nello stesso tempo la si osserva da fuori. Come scrittore, ciò mi fa riflettere. Ho sempre pensato che questo esserci-senza-esserci, questa partecipazione contemplativa sia indispensabile per riuscire a scrivere con efficacia. Partecipare al vento, viaggiare immobili nel silenzio, adeguarsi ai cambiamenti climatici significa imparare a guardare, ad ascoltare ciò che abbiamo intorno; ed è fondamentale perché l’esperienza – anche minuta, anche impalpabile – possa diventare narrazione. Mi riconosco nel simbolo della mongolfiera: nella sua lentezza, nella sua inquietudine, nel suo uscire dalle rotte stabilite per reagire agli imprevisti. Tutto questo mi aiuta a cogliere l’importanza dei dettagli. Come cantava Gianmaria Testa: lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere.

Mi ha stupito, a parte lo stile brillante di Smith, questo prodigioso sollevarsi dai pesi della terra, che consente una migliore percezione del mondo. Si afferrano suoni a cui prima non si badava, si vedono le cose dall’alto ma nello stesso tempo si è parte integrante del paesaggio. Tutto, spiega Smith, appare diverso. Anche il mare colpisce, perché è una novità, una cosa rumorosa e infuriata. Così come stupisce il movimento: volare con il vento fa sì che non si sente il vento. Non è come veleggiare. Non è come planare. È un’esperienza del tutto diversa. Si è presi dal vento a una velocità che gli aggrada, senza che per questo venga scompigliato un solo capello. Insomma: si è immersi nella realtà e nello stesso tempo la si osserva da fuori. Come scrittore, ciò mi fa riflettere. Ho sempre pensato che questo esserci-senza-esserci, questa partecipazione contemplativa sia indispensabile per riuscire a scrivere con efficacia. Partecipare al vento, viaggiare immobili nel silenzio, adeguarsi ai cambiamenti climatici significa imparare a guardare, ad ascoltare ciò che abbiamo intorno; ed è fondamentale perché l’esperienza – anche minuta, anche impalpabile – possa diventare narrazione. Mi riconosco nel simbolo della mongolfiera: nella sua lentezza, nella sua inquietudine, nel suo uscire dalle rotte stabilite per reagire agli imprevisti. Tutto questo mi aiuta a cogliere l’importanza dei dettagli. Come cantava Gianmaria Testa: lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere.

Anthony Smith e i suoi compagni volarono da Zanzibar fino alle pianure del continente. Esplorarono il cratere di Ngorongoro, lasciarono che Jambo vagasse sopra la natura favolosa del Serengeti National Park. Il viaggio si concluse bene, fra mille peripezie, lasciando a Smith un gran desiderio di altre avventure. Di lì a qualche anno infatti fu il primo cittadino britannico a sorvolare le Alpi.

E noi? Noi che in mongolfiera non ci andiamo, noi che seguiamo le traiettorie da terra? Anche noi possiamo partecipare allo stupore, alla leggerezza, e possiamo allenarci ad ascoltare il mondo come se non l’avessimo mai udito prima. Anche noi, con gli occhi controvento al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città… ma chissà dove è incominciato tutto… chissà…

E noi? Noi che in mongolfiera non ci andiamo, noi che seguiamo le traiettorie da terra? Anche noi possiamo partecipare allo stupore, alla leggerezza, e possiamo allenarci ad ascoltare il mondo come se non l’avessimo mai udito prima. Anche noi, con gli occhi controvento al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città… ma chissà dove è incominciato tutto… chissà…

PS: Le ultime righe provengono dalla canzone “Le traiettorie delle mongolfiere”, registrata da Testa nel 1995 e pubblicata nell’album Montgolfières. Le altre citazioni sono tratte dall’edizione italiana del volume di Anthony Smith, il cui titolo originale è Throw out two hands. Fra l’altro, Smith non si limitò ai viaggi in pallone: nato nel 1926 e morto nel 2014, fu giornalista, scrittore, navigatore, amante delle imprese. Nel 2011, per esempio, all’età di 85 anni, compì una traversata atlantica su una zattera costruita con i tubi per il gas. Insieme a lui c’erano tre compagni di viaggio, anche loro in età da pensione. Smith infatti aveva fatto pubblicare questo annuncio: Avete voglia di attraversare l’Atlantico? Famoso viaggiatore cerca tre membri d’equipaggio. Devono essere anziani pensionati. Solo veri avventurieri.

Davvero molto interessante, sia il libro sia la riflessione sull’imparare a percepire, a viaggiare con il vento… che bello.

Grazie Andrea.

Ma.Ma.

PS: Jambo? Vien da pensare che abbiano confuso il saluto africano con un nome proprio 😀

Grazie, sono lieto che abbia apprezzato questa divagazione mongolfieristica. Leggendo il libro, vien quasi voglia di provarci davvero. Ma non c’è fretta: come insegna lo stesso Smith, possiamo aspettare di avere ottant’anni…

Quanto al nome Jambo, ecco il brano in cui, con una bottiglia di champagne, Smith e compagni battezzano il pallone:

“Fra un sorso e l’altro passandoci la bottiglia, abbiamo dato un nome al pallone. ‘Jambo’ è la prima parola che tutti sentono e imparano in Africa Orientale. In swahili vuol dire salve, salute, ‘come state?’, tutto riunito in un unico suono vivace. Quando eravamo ancora in Inghilterra avevamo deciso che questa parola, con quella specie di piacevole accento largo e rotondo, sarebbe stata un ottimo nome per il pallone. Uno dopo l’altro, battezzammo dunque il pallone ‘Jambo’ e guardammo con ammirazione l’enorme massa arancione e argento felicemente sospesa sopra di noi”.

E, dunque, non un malinteso ma una scelta ben accurata. Ottimo! Per il pallone, ti dirò: da agorafobica e claustrofobica che sono, come ben sai, mi ripeto da anni che sarei tornata a volare ancora solo a bordo di un elicottero, ma… ecco… come dire? Sì, una mongolfiera sarebbe di certo il top! Tu considera che ho intenzione di vivere fino a toccare i cento o su di lì, quindi mi prenoto già sin d’ora. Speriamo di mantenere un po’ di lucidità, sufficiente almeno per scrivere un diario di bordo, se non altro, uno in comune. Qualcosa di buono ne verrà pur fuori. 😉